Der Boom im Golfplatzbau

Martin Hodler und John C. StorjohannAb anfangs der Achtzigerjahre stieg die Zahl der in der Schweiz am Golfsport Interessierten überdurchschnittlich. Die Nachfrage übertraf das Angebot bei weitem. In den Clubs gab es Wartelisten. Zwischen 1970 und 1992 wurden in der Schweiz nur vier Anlagen eröffnet, acht weitere entstanden gezwungenermassen im nahen Ausland.

Am 11. September 1992 organisierte die Swiss Golf Foundation eine Tagung und lud Vertreter der Landwirtschaft, des Tourismus und des Migros-Genossenschafts-Bundes ein. Ziel war die Teilnehmenden vom Wert und Nutzen des Golfsports zu überzeugen. Das Resultat war spektakulär: Zwischen 1993 und 2023 wurden zusätzlich gegen 60 neue Golfanlagen auf Schweizer Boden gebaut. Die Zahl der Golfspielenden stieg auf über 100'000 im Jahr 2024.

Die Gründe weshalb zwischen 1967 (GC Schönenberg) und 1992 in der Schweiz praktische keine neuen Golfplätze gebaut werden konnten, waren die ablehnende Haltung der Landwirtschaft und des Naturschutzes. Bei den Bauern hiess der allgemeine Tenor: «Das Land ist nicht für die Reichen oder zur Freizeitgestaltung da, sondern um Nahrungsmittel zu produzieren und die Landschaft zu pflegen». Für den Naturschutz ging es um die Wahrung der Naturnähe.

Dr. Werner Stocker, seit Jahren ASG-Vorstandsmitglied und Captain des Golf Club Breitenloo, sagte 1991 in einem Interview im Magazin «Golf & Country» folgendes zur damaligen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage im Schweizer Golf: «In absehbarer Zeit, mit immer mehr Spielwilligen auf der kleinen Anzahl Plätze in der Schweiz, wird das bestehende Problem bestimmt nicht kleiner werden. Dies ist die Schattenseite des Golfbooms. Die jetzt bestehenden Clubs können die Erwartungen aller am Golfsport Interessierten nicht erfüllen und werden daher oft angefeindet. Dagegen ist der Verband machtlos. Er könnte höchstens versuchen, dass dank des Goodwills, den das Golfspiel heute geniesst, mehr neue Plätze in der Schweiz gebaut werden.»

Der Einfluss der Swiss Golf Foundation (SGF)

Mit der Gründung der SGF suchte die ASG einen Ausweg aus der unbefriedigenden Situation. Sie konnte dem stark zunehmenden Bedürfnis nach Spielmöglichkeiten in der Schweiz nicht nachkommen. Die Akzeptanz des Golfsports in unserem Land musste mit folgenden Massnahmen verbessert werden:

- Vermehrte, professionelle Öffentlichkeitsarbeit

- Unterstützung der Spitzenspielerinnen und -spieler als Botschafterinnen und Botschafter einer weltweit verbreiteten Wettkampfsportart und nicht ausschliesslich einer elitären Freizeitbeschäftigung für die obere Schicht

- Und «last but not least»: Aufklärungsarbeit betreiben, damit der Bau neuer Golfanlagen auf Schweizer Boden nicht wegen Vorurteilen und falschen Vorstellungen verunmöglicht wird.

Um ihre Ziele zu erreichen, brauchte die ASG zusätzliche finanzielle Mittel. Das zur Diskussion stehende Stichwort war «Sponsoring», was den Bruch mit einer tief verwurzelten Tradition erforderte. In nicht wenigen Clubs hörte man: «Sponsoring, Geld von Dritten, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Werbebanderolen auf unserem Parcours – unvorstellbar!». Die grosse Herausforderung bestand darin, die Traditionalisten zukunftsgerichteten Strategie akzeptiert zu werden. Die Freiwilligkeit der Clubs mitzumachen oder nicht, hat schliesslich zur Akzeptanz des Sponsoring Gedankens geführt. Die Lösung war die Gründung einer unter dem Patronat des Verbandes stehenden und von Mitgliedern des Verbandsvorstandes geführten Stiftung als Gefäss für die Finanzbeschaffung.

Man entschied sich für folgende Aufgabenteilung zwischen der ASG und der SGF:

- Die ASG kümmert sich um die Interessen ihrer Mitglieder, der Clubs, und überwacht und koordiniert deren Aktivitäten.

- Die SGF investiert ihre Energie in die Förderung und Weiterentwicklung des Golfsports in der Schweiz, dies sowohl in Bezug auf die Erweiterung der Spielmöglichkeiten (sprich Bau neuer Golfanlagen) als auch im Bereich Spitzensport. Sie beschafft die dazu notwendigen finanziellen Mittel.

Die SGF konnte innert kurzer Zeit bedeutende Sponsoren zum Mitmachen überzeugen. Zu Beginn war die SKA (später Credit Suisse) der Hauptsponsor, Audemars Piguet, Swissair und Jaguar waren Co-Sponsoren. Lacoste und weitere Unternehmen lieferten Naturalien zu günstigen Konditionen. Zwischen 1992 und 2007 amteten folgende Persönlichkeiten des Hauptsponsors als Stiftungsräte: Dr. Josef Ackermann, Arthur Vayloyan, Walter Berchtold, Oswald Grübel und Barend Gerrit Fruithof. Die Basis, um die anvisierten Ziele in Angriff zu nehmen, war damit gelegt.

(Details zur Entstehung der Swiss Golf Foundation siehe themenbezogenes Kapitel Die Geschichte der Swiss Golf Foundation).

Die Tagung «Golf & Natur»

Als der Direktor des Bauernverbandes, Melchior Ehrler, anfangs der neunziger Jahre bekanntgab, dass aus wirtschaftlichen Überlegungen rund 100'000 Hektaren Agrarland stillzulegen seien, reagierten die ASG und die SGF. Es bestand die Gefahr, dass zahlreiche Bauernfamilien wegen dem sinkenden Bedarf an inländischen Landwirtschaftsprodukten ihre Existenzgrundlage verlieren könnten.

Im Auftrag der ASG ist es der sich in Gründung befindenden Swiss Golf Foundation gelungen, bereits im September 1992 eine wichtige Tagung mit Vertretern des Bauernverbandes, des Tourismus und des Migros-Genossenschafts-Bundes, unter dem Titel «Golf & Natur», zu organisieren.

Mit dieser Tagung wurde der Dialog zwischen Golf, Landwirtschaft und Tourismus, anschliessend auch mit dem Naturschutz, lanciert. Es ging darum, sowohl die Landwirtschaft als auch den Naturschutz vom Wert und Nutzen des Golfsports zu überzeugen.

Neben der Anwesenheit des Direktors des Bauernverbandes (Melchior Ehrler),den Vertretern der ASG (Präsident Gaston Barras und Generalsekretär Johnny Storjohann) sowie Dr. Hans-Peter Danuser (Tourismusdirektor von St. Moritz) war auch Eugen Hunziker, Präsident und Delegierter des Migros-Genossenschafts-Bundes, anwesend. Der Naturschutz war an dieser Tagung nicht vertreten. Als ASG-Vizepräsident und designierter Präsident der SGF leitete Martin Hodler den Anlass.

Gaston Barras wies in seiner Eröffnungsrede auf den steinigen Weg hin, den der Schweizer Golfsport bei seiner Entwicklung zu gehen hat. Der markante Walliser, war schon damals weitherum bekannt für sein grosses Engagement zugunsten des Golfsports, insbesondere in der Schweiz.

Der damalige ASG-Generalsekretär Johnny Storjohann informierte anschliessend über den Notstand der Entwicklung des Golfsports in der Schweiz.

Die Tatsache, dass sich Melchior Ehrler bereit erklärt hatte als Podiumsteilnehmer an dieser Tagung teilzunehmen, war ein klares Zeichen des wachsenden Interesses der Landwirtschaft, mit den Vertretern des Golfsports in Kontakt zu treten. Es wurde ihm bewusst, dass dank dem Golfsport vorhandenes Landwirtschaftsland rentabler genutzt werden kann als durch die Produktion landwirtschaftlicher Güter.

Hans-Peter Danuser wies darauf hin, dass auch aus Sicht des Tourismus mehr Golfplätze in der Schweiz gebaut werden sollten. Er betonte, dass beim Bau von Golfanlagen die Bedürfnisse des Naturschutzes zu respektieren seien.

Am Ende der Veranstaltung gratulierte Eugen Hunziker (als offizieller Vertreter der Migros) der ASG zur bevorstehenden offiziellen Gründung der Swiss Golf Foundation und zur Durchführung dieser Tagung. Er erwähnte, dass bei der Migros bereits vier konkrete Golfplatzprojekte vorlägen. Sollten in den nächsten fünf bis sechs Jahren mindestens zwei dieser Projekte realisiert werden, wäre er sehr glücklich. Er werde sich innerhalb der Migros dafür einsetzen.

Wichtigste Argumente gegenüber der Landwirtschaft

Im Rahmen eines Vergleichs zwischen der Nutzung von Flächen durch die Landwirtschaft und dem Golfsport hat die SGF aufgrund vorhandener Statistiken folgende Vergleiche gemacht:

- Ertrag durch landwirtschaftliche Nutzung: ca. 9 Rappen pro m2

- Ertrag durch Nutzung mit dem Golfsport: ca. 30 Rappen pro m2 (basierend auf den Pachtzinsen, die ca. 60 Prozent der damaligen Golfclubs bezahlen mussten)

- Anzahl Personen, die ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft auf 50-100 Hektaren verdienen können: 6-8

- Anzahl Personen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Golfsport auf ca. 50-

- 100 Hektaren verdienen können: 15-20

Dazu kommt die Tatsache, dass die Fähigkeiten, die es braucht, um erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben (nicht zuletzt Einschätzung der Wetterlage), weitgehend die gleichen sind wie diejenigen für ein gutes Greenkeeping. Bäuerinnen und Bauern könnten mit anderen Worten diese Funktion deal übernehmen.

Diese Überlegungen führten dazu, dass der Widerstand seitens der Landwirtschaft gegenüber dem Golfsport abnahm. Immer mehr Besitzerinnen und Besitzer von Landwirtschaftsbetrieben realisierten, dass sich mit dem Golfsport mehr verdienen lässt als mit der Landwirtschaft. Sie boten dem ASG-Verbandssekretariat ihre Flächen zum Bau eines Golfplatzes an.

Der Naturschutz wird einsichtig

Als die Vertreter des Golfsports auch noch versicherten, dass man beim Bau neuer Golfanlagen primär an überdüngte Landwirtschaftsflächen und nicht an naturnahe Gebiete dachte, revidierte auch der Naturschutz seine Einstellung. Ein typisches Beispiel ist der Golf Club Wylihof (gegründet 1994). Hier entstand aus einer überdüngten Landwirtschaftsfläche ohne offene Wasserläufe ein Ökosystem, in dem sich in kurzer Zeit verschiedene Pflanzen- und Tierarten ansiedelten.

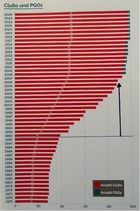

Der Boom im Golfplatzbau in Zahlen

Realisierte Projekte dank Sinneswandel

Der Sinneswandel innerhalb der Landwirtschaft und der Argumentation gegenüber dem Landschaftsschutz hatte zur Folge, dass nach der erwähnten Tagung in relativ kurzer Zeit eine grosse Zahl von Golfplatzprojekten realisieret werden konnten.

Schon 1992 schrieb das damals offizielle Verbandsmagazin «Golf & Country» über eine erfolgreiche Zusammenarbeit der involvierten Instanzen im Zusammenhang mit der Realisierung des Platzes des Golf Club de Sierre: «Normalerweise wird der Bau eines Golfplatzes in der Schweiz von einer heftigen Opposition der ökologischen Seite begleitet. Aber nicht immer. Der Beweis ist der Golf Club de Sierre, der von Seiten des WWF Unterstützung erhalten hat.» Am 15. August 1994 wurden die ersten neun Löcher offiziell eingeweiht. Erst 15 Jahre später folgte dann der Ausbau zur klassischen 18-Loch-Anlage.

Gleichzeitig mit Sierre kamen allein an der ASF-Delegiertenversammlung 1993 vier weitere neu entstandene Golf Clubs zum Verband. Es waren dies die Westschweizer Clubs Les Bois und Gruyère, sowie Erlen und Wallenried.

Im April 1994 eröffnete Bundesrat Adolf Ogi eine von der Swiss Golf Foundation organisierte «Sondershow Golf» an der Berner Landwirtschaftsausstellung BEA. Kurz darauf sind vier weitere Clubs dem Verband beigetreten. Alle mit unterschiedlichen, aber guten Voraussetzungen: Ennetsee im Golfpark Holzhäusern, Küssnacht am Rigi und Golf Sempach in Hildisrieden liegen alle nahe zusammen in der Zentralschweiz, dazu der Golfclub Wylihof in der Region Solothurn. Dort stellte der Vigier-Konzern das notwendige Land zur Verfügung. Dank von Anfang an intensiver Kommunikation musste nur eine einzige Einsprache behandelt werden. Zudem avancierte der Golfplatz zum Pilotprojekt für das vom Baudepartement des Kantons Solothurn kurz zuvor beschlossene «beschleunigte Bewilligungsverfahren für Grossprojekte». Nur gerade drei Monate dauerte die Bearbeitung. Am 24. Juni 1995 wurden die ersten 18 Löcher feierlich eingeweiht. Eineinhalb Jahre später konnte die Wylihof Golf AG das ganze Areal inklusive Golfinfrastrukturzone im Umfang von 60 Hektar der Vigier Holding abkaufen.

In Küssnacht am Rigi konnte Josef Schuler 1995 einen 18-Loch-Platz zum Teil auf seinem eigenen Land in Betrieb nehmen. Golfplatzarchitekt Peter Harradine entwarf einen vergleichsweise kurzen, aber abwechslungsreichen Parcours mit knapp 5400 Metern Länge und Par 68. Der frühere Schweinebauer Schuler pachtete zusätzliches Land, unter anderem von Nachbar Otti Müller, den er als Greenkeeper anstellte. «Ich war mit Leib und Seele Bauer. Als Meisterbauer habe ich einen Gutsbetrieb geführt, 30 Hektar gross mit 100 Grossvieheinheiten. Der Wechsel zum Golf ist nicht zwingend gewesen. Aber die Aussicht, weiterhin auf dem elterlichen Hof zu wohnen und als Angestellter mehr zu verdienen, hat mich gereizt», wurde der Schwyzer im Magazin des «Tages-Anzeigers» einige Jahre nach der Eröffnung zitiert.

Ähnlich agierte Daniel Weber, der Gründer von Golf Sempach im kleinen Bauerndorf Hildisrieden im Kanton Luzern. Die Basis war sein 30 Hektar grosses Bauerngut «Schopfe». Daniel Weber konnte ein landwirtschaftlich bearbeitetes Grundstück dazukaufen und bot dem Sohn des Verkäufers einen Job als Greenkeeper an. Der Club wurde 1994 in den Verband aufgenommen. Schon im darauffolgenden Mai 1995 stand ein Clubhaus zur Verfügung. Nur wenig später gab es für die Golferinnen und Golfer zusätzliche Spielbahnen. Dafür verschwanden unter anderem 100 Kuh- und 700 Schweineplätze auf dem insgesamt fast 100 Hektar grossen Areal.

Das Zürcher Kiesunternehmen Kibag wollte bereits ab 1991 auf ihrer Deponie in Nuolen einen öffentlichen Golfplatz bauen. 1997 konnten die ersten neun Löcher am Zürcher Obersee eröffnet werden.

1998 wurde der Golfclub Bubikon (mit seinen 9 Löchern) in den Verband aufgenommen, dies nachdem sich einige Verbandsmitglieder zuerst dagegen gewehrt hatten, wie die NZZ schrieb. Der Gründer Walter Künzi hatte schon 1990 seine öffentliche Driving Range betrieben. Er kämpfte jahrelang um die Aufnahme in die damalige ASG.

Erste Public Golfanlage der Migros in Holzhäusern

Der Zürcher «Tages-Anzeiger» schrieb im März 1993 vom «Golffieber in der Zentralschweiz». Zu diesem Zeitpunkt waren nicht weniger als ein Dutzend Projekte in der Pipeline, dies alleine in den Kantonen Luzern, Schwyz und Obwalden. Mehr als zwei bis drei Golfplätze seien in der Zentralschweiz finanziell und raumplanerisch nicht zu verkraften, sagte damals Rudolf Kunz, Dozent an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Luzern. Er hatte eine Studie verfasst, kam aber offensichtlich zu falschen Schlüssen. Vor allem hatte er den Einfluss des ersten echten Public Golf Angebots im Golfpark Holzhäusern unterschätzt.

Im Kanton Zug ging es besonders schnell und besonders erfolgreich. Nachdem das Projekt in Hünenberg am Widerstand der Gemeinde gescheitert war, fand die Migros Genossenschaft Luzern in der Gemeinde Risch ein geeignetes Gelände für ihren ersten Golfpark in der Schweiz. Dies gut gelegen, direkt neben der Autobahnausfahrt Rotkreuz.

Ende 1992 kontaktierten die Verantwortlichen des Migros Golfprojekts die Landbesitzer. Schon am 12. März 1993 reichten acht Landeigentümer bei der Gemeinde Risch ein Ein- respektive Umzonungsgesuch zwecks Errichtung einer öffentlichen Golfanlage durch die Migros Genossenschaft Luzern ein. Im gleichen Herbst stimmten die Rischer Bürgerinnen und Bürger mit grosser Mehrheit dem Projekt zu. Der Spatenstich erfolgte nur ein Jahr nach dem Einreichen des offiziellen Umzonungsgesuches.

Auch punkto Eintrittsgebühren setzte die Migros mit 5000 Franken einen neuen Massstab. Das Investitions-Risiko übernahm der Grossverteiler, statt wie bei vielen Golfplatzprojekten private Aktionäre.

Fast 100 Jahre lang wurden die Schweizer Golfanlagen gemäss einem «closed shop»-Modell betrieben, wie Yves Gadient in seiner Masterarbeit «Advanced Studies in Real Estate» schreibt. «Erst mit dem Übergang zu «open house»-Betriebsmodellen, insbesondere durch den Markteintritt der Migros in den Neunzigerjahren, rückte die Wirtschaftlichkeit von Golfanlagen in den Fokus. «Nach rund 100 Jahren Schweizer Golfgeschichte revolutionierte die Migros den Schweizer Markt», heisst es unter anderem in der wissenschaftlichen Arbeit «Modell zur Bewertung und Steuerung von Schweizer Golfanlagen».

Der erste Migros Golfpark produzierte sogar in der Boulevard Presse Schlagzeilen. So titelte der Blick im April 1995: «Aufschwung mit Eisen – Golf für alle ist angesagt». Unter anderem wurde dort auch ASG-Generalsekretär John C. Storjohann zitiert: «Das Migros-Projekt ist für den Golfsport fantastisch. Es wäre schön, wenn noch mehr öffentliche Plätze geschaffen würden.»

Im gleichen Monat gelang André Bossert der erste und bisher einzige Schweizer Sieg auf der damaligen European Tour. Nach seinem Erfolg in Cannes erschien, ebenfalls im Blick, ein grosses Interview mit dem gebürtigen Südafrikaner: «In meinem Geburtsland ist Golf ein Volkssport. Die Leute spielen auf den öffentlichen Plätzen, wie die Menschen hier in den Bergen wandern gehen. Die Anlage der Migros in Holzhäusern finde ich riesig. Ein Anfang. Ich hoffe, dass weitere öffentliche Plätze folgen werden.»

Ab Mai 1995 startete der Spielbetrieb in Holzhäusern. Der erste öffentliche Golfpark wurde von Beginn an «überrannt». Eigentlich kein grosses Wunder, warteten doch im teuren Lucerne Golf Club damals rund 300 Golferinnen und Golfer auf eine Aufnahme. An das offizielle VIP-Einladungsturnier in Holzhäusern schickte die Wirtschaftszeitung Cash eine Journalistin und eine Fotografin. Die Startliste liest sich wie ein «Who is who» der golfspielenden Wirtschaftsprominenz. Mit dabei waren unter anderem Robert Studer und Nikolaus Senn von der damaligen SBG, Hans Peter Ueltschi, VR-Präsident Bernina-Nähmaschinen, Hans Imholz (Imholz-Reisen), Andres Leuenberger, Vorort-Präsident und Vizepräsident F. Hoffmann-La Roche, Guido Richterich, Präsident des Zentralverbandes der Arbeitgeber-Organisationen, ASG-Präsident Gaston Barras sowie rund ein Dutzend Golfklubpräsidenten. Was fehlte, war eine Frau. «Unter den Golfclub-Präsidenten und der Wirtschaftsprominenz sind Frauen kaum zu finden», erklärte Migros-Chef Eugen Hunziker der Journalistin auf die Frage, wieso keine einzige weibliche Golferin am Turnier mitgespielt habe.

Die Migros hatte ursprünglich für den Bau des Golfparks in Holzhäusern 15 Millionen Franken budgetiert. Am Ende kosteten die ersten 24 Löcher samt Clubhaus zwei Millionen mehr. Laut NZZ schrieb der Golfpark schon im ersten Betriebsjahr schwarze Zahlen. Bereits vier Jahre nach der Eröffnung musste er aufgrund der grossen Nachfrage erstmals erweitert werden.

Siehe auch Kapitel Geschichtliche Highlights Migros GolfCard

Vom Pro Shop zur Kette

Der erste Migros Golfpark war zudem auch der Startschuss für den heutigen klaren Marktleader im Golfhandel, Golfers Paradise. Werner Thalmann hatte zuvor den Tennismarkt mit Grauimporten «durcheinandergebracht». Fast direkt vor seinem Geschäftssitz baute die Migros ihren ersten Golfpark. Thalmann bewarb sich kurzerhand um den Verkaufsladen. Er erhielt den Zuschlag. Aus dem Tennis-Geschäft zog er sich dann schnell zurück. Im Golf startete er mit Dauer-Rabatten und aggressivem Marketing eine rasante Expansion. Bis 2010 kamen 15 weitere Standorte dazu, beispielsweise in Altendorf am Zürcher Obersee mit 500 Quadratmetern und in Pratteln bei Basel mit einer nochmals deutlich grösseren Filiale.

Im August 2017 übernahm Marc Rohr die Firma Golfers Paradise mit knapp hundert Angestellten an 18 Standorten. Lange Zeit war der Golfmarkt vor allem eine Discount-Schlacht. «Wir mussten weg vom reinen Preiskampf, bei dem niemand gewinnen kann», sagte Rohr im Golfspecial der «Weltwoche». «Da muss man investieren, statt einfach mit Rabatten um sich zu schlagen.» In den ersten fünf Jahren hat Rohr rund vier Millionen Franken in den Um- und Neubau der verschiedenen Filialen von Golfers Paradise investiert. Die grossen Umsätze bringen heute die 10 Superstores und der online Handel.

Nummer zwei im Markt ist aktuell das Golf Center mit insgesamt sieben Filialen und rund zehn Millionen Franken Umsatz. Es gehört seit 2021 ebenfalls zur Gruppe von Marc Rohr. Auf Platz drei folgt Umbrail Golf Import, das unter anderem die Shops in den beiden Migros-Golfparks Otelfingen und Waldkirch betreibt.

Früher führten die Golflehrer nebenbei die mehr oder weniger grossen Shops direkt in den Clubs. Sie verkauften Schläger und Verbrauchsmaterial und boten auch «Clubfitting» an. Die Läden heissen darum heute immer noch Pro Shops, werden aber in der Regel von Mitarbeitenden des Sekretariats betrieben. Der Verkauf der Schläger hat sich über die Jahre immer mehr zu den Ketten und in den Online-Handel verlagert. In den heutigen Pro Shops werden meist nur noch Bälle, Handschuhe, Tees und gewisse Textilien angeboten.

Grosse finanzielle Probleme

Ganz anders als in Holzhäusern präsentierte sich damals die Lage im Thurgau. Nach zehn Jahren «Dorfgezänk», inklusive dreier Abstimmungen und eines Rekurses bis vor Bundesgericht, eröffnete der Golf Club Erlen an Pfingsten 1994 seine 18 Spielbahnen. Der Bau kostete schliesslich fast 32 Millionen Franken. Das erste Budget lag bei 20 Millionen. So mussten die damals knapp 500 Mitglieder neben der Eintrittsgebühr von 47’000 Franken schon im ersten Jahr nochmals 15’000 Franken nachschiessen, um Schulden abzutragen. Dabei half unter anderem auch die Hausbank SKA, als sie die Übernahme das Landes für 16,5 Millionen Franken zu 100 Prozent finanzierte und dafür vergleichsweise günstige Hypothekarzinsen ohne Rückzahlung anbot. «Der Club braucht noch 300 zusätzliche Neumitglieder, um den Sanierungserfolg durch eine ausgeglichene Betriebsrechnung abzusichern» wurde an der fast fünfstündigen Generalversammlung von 1995 festgestellt.

Grosse finanzielle Probleme tauchten auch bei anderen Clubs auf. Der Golfclub Obere Alp E.V im südlichen Schwarzwald investierte «nur» rund 13 Millionen Euro. Der anfänglich erfreuliche Mitgliederzuwachs geriet bald ins Stocken. Mitte 1996 musste die Obere Alp Betriebsgesellschaft mbH den Konkurs anmelden. Nach dem finanziellen Kollaps akzeptierten die Banken schliesslich das Sanierungskonzept des Clubs, dessen frustrierte Mitglieder noch einmal etliche tausend Euro nachschiessen mussten.

Drei Jahre zuvor hatte die damalige Bankgesellschaft zusammen mit anderen Banken notfallmässig die Aktienmehrheit an der Golfanlage Bodensee Weissensberg übernehmen müssen. Als sich die Besitzer zahlungsunfähig erklärten, schrieb das Bankenkonsortium insgesamt 35 Millionen Franken ab.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums und überstandener Turbulenzen vermerkte die damalige Club-Festschrift: «Die an sich bestechende Idee, dass die Mitglieder des Clubs auch gleichzeitig als Aktionäre Mitbesitz an Grund und Boden erwerben, scheiterte am hohen Preis der Aktie von damals 86’000 D-Mark und der sich mehr und mehr abzeichnenden negativen Wirtschaftsentwicklung.» Für den Club begann mit der Sanierung die entscheidende Phase seiner Geschichte, nämlich die Rechte der bisherigen Mitglieder zu sichern und auch die Minderheitsaktionärinnen und -aktionäre, die zum Teil bis über 90’000 D-Mark für eine Aktie bezahlten, gegenüber dem Bankenkonsortium zu vertreten. Unter anderem wurde danach ein neues 20-jähriges Spielrecht eingeführt, das gehandelt und vererbt werden kann. Das kostete nochmals 20’000 D-Mark. Das Golfhotel wurde aus der Aktiengesellschaft herausgelöst und ging 1994 in den Besitz des Clubs über.

Die beiden «Schweizer» Clubs auf deutschem Boden konnten die finanziellen Probleme in den folgenden Jahren lösen.

Andere kämpften deutlich länger. Ursprünglich war in LaLargue nach amerikanischem Vorbild ein grosses Hotel mit drei 18-Loch-Plätzen geplant. Im April 1997 schrieb die Basler Zeitung zum «Neubeginn in Mooslargue»: «Glückliche Golfer in LaLargue. Der Club konnte von den Mitgliedern den Besitzerbanken abgekauft werden. Jetzt ist ein schuldenfreier Betrieb gewährleistet». Zuvor hatte die Zürcher Bank von Ernst & Cie AG, eine Tochter der Bayrischen Vereinsbank, als 100-Prozent-Aktionärin der Betriebsgesellschaft, jährlich viel Geld ins Projekt investiert.

Für 13 Millionen Franken erwarben die Mitglieder die ursprünglich 35 Millionen teure Anlage in Frankreich von der Bank von Ernst & Cie. AG sowie von der Creditanstalt Wien. «Weil es den Geldinstituten nur noch darum ging, die ständigen Verluste zu stoppen, war ihnen ein Ende mit Schrecken lieber als ein Schrecken ohne Ende», schrieb «Bilanz» im April 2001.

Für die Mitglieder ging allerdings der Schrecken weiter. 2018 übernahm ein haitianischer Geschäftsmann die Anlage. Im November 2022 ging die Betreibergesellschaft offiziell in Konkurs. «Immobilien-König aus dem Kosovo schnappt sich Basler Golfplatz», titelte die Berner Zeitung BZ im Herbst 2023. Etwas vorsichtiger war da die Basler Zeitung. Sie schrieb: «Die Baufirma Model Slovenia will die Anlage kaufen. Kolportiert wird ein Preis von 3,6 Millionen Euro. Die Firma selbst führt keine Website.»

Am Golfplatz selber liegen die langjährigen Probleme der 1988 eröffneten Anlage in Mooslargue nicht. Hier sind sich die Experten einig. Die Fahrt durch die kleinen Elsässer-Dörfer dauert für die Baslerinnen und Basler schlicht zu lang, was erst recht für allfällige Greenfee-Spieler aus dem Rest der Schweiz zutrifft. Ideen für ein Hotel gibt es offenbar immer noch, allerdings ist die geografische Lage des Grossprojektes immer noch alles andere als ideal.

Gross gescheitert sind später beispielsweise auch die Hotelprojekte in La Gruyère. Die chinesischen Investoren gingen bald einmal in Konkurs.

Fünf neue Clubs 1996

1996 kamen schon wieder fünf neue Clubs zur ASG. Der Golfclub Entfelden musste bereits einige Jahre später Konkurs anmelden. Im Entlebuch kämpfte Flühli Sörenberg mehrfach mit grossen finanziellen Problemen, bei denen unter anderem die Mitglieder, der Kanton Luzern und die Luzerner Kantonalbank Geld verloren.

Im gleichen Jahr wurden auch Alvaneu-Bad und Domat/Ems in den Verband aufgenommen. Zwei Jahre später, zu Beginn der Saison 1998, waren im Bündnerland alle 27 Löcher bespielbar, doch auch dies reichte noch nicht. «Seit mehr als einem Jahr gibt es leider für viele Interessenten nur noch die ungeliebte Warteliste», hiess es kurz nach der erfolgreichen Eröffnung. In Alvaneu und bei Golfplatz und Golfschule Gonten im Appenzell starteten die Verantwortlichen zunächst mit einer 9-Loch-Anlage und bauten diese erst später auf 18 Löcher aus.

Auch diese in den «wilden» Neunzigerjahren eröffneten neuen Plätze reichten immer noch nicht, um die grosse Nachfrage der Golferinnen und Golfer in der Schweiz zu befriedigen. Nicht zuletzt deshalb hat der Westschweizer Pascal Germanier 1998 die «Vereinigung der Clubfreien Spieler» (ASGI) gegründet. Ganz zu Beginn mit etwa 100 Mitgliedern. Schon drei Jahre später waren es über 2200 «Clubfreie».

Siehe Kapitel ASGI verändert die Schweizer Golflandschaft radikal

Ein weiterer grosser Sprung

Noch bevor das Jahrtausend zu Ende ging, gab es im Schweizer Golfplatzbau nochmals einen grossen Sprung nach vorne. 1999 wurden nicht weniger als neun neue Clubs in die ASG aufgenommen, darunter der Golf Club La Côte, der auf dem Migros-Areal von Signal de Bougy beheimatet ist.

Die Migros hatte auf dem 700 Meter über Meer liegenden Hügel nördlich des Genfersees schon in den Siebzigerjahren den «Park im Grünen» errichtet. Fast 30 Jahre später wurde er mit dem ersten Migros-Golfplatz in der Westschweiz ergänzt. Die ersten fünf Saisons waren es 9 Löcher. Erst danach kam die zweite Hälfte des Parcours dazu. Die fünf anderen Migros Golfparks wurden später alle umgebaut, ergänzt mit «Einstiegsplätzen» und auf mindestens 27 Spielbahnen erweitert. In Signal de Bougy haben sich die Verantwortlichen für den Beibehalt eines klassischen 18-Loch-Parcours entschieden. Laut Migros gibt es allerdings Ideen für den Bau eines kleinen Einstiegsplatzes mit vier Löchern.

Anders als ursprünglich geplant, gelang es dem Grossverteiler offenbar nicht, in der Romandie passendes Land für weitere Golfprojekte zu finden. Signal de Bougy bleibt deshalb bis heute die einzige Migros-Golfanlage in der französisch sprechenden Schweiz.

Kurz zuvor hatte die Migros Genossenschaft Zürich den Golfcampus Greifensee eröffnet. Dieses Trainingscenter wurde aber später wieder geschlossen.

Die anderen 1999 in den Verband aufgenommenen Clubs existieren heute noch: Domaine du Brésil, Emmental, Heidental, Lavaux, Limpachtal, Nuolen, Source du Rhône und Ybrig.

Damit kamen innerhalb von nur 10 Jahren insgesamt 34 neue Clubs zum Verband. Das ist mehr als ein Drittel aller Swiss Golf Anlagen, die aktuell in der Schweiz und im nahen Ausland zur Verfügung stehen. Ein Ende des Booms war damals aber noch nicht in Sicht. Es ging in den 2000er Jahren praktisch nahtlos weiter.

Eine Frau als Gründerin

Mit Maison Blanche im Juni 1992 und Esery zwei Jahre zuvor eröffneten zwei «Schweizer» Clubs in der Nähe von Genf am westlichen Ende des Genfersees ihre grosszügigen Anlagen.

Dem gegenüber, am östlichen Ende des Genfersees, im Kanton Waadt, entstand in den frühen Neunzigerjahren ein ganz anderer Golfplatz. Danièle Berruex wollte das rund 9 Hektar grosse Anwesen zwischen Wald und Rhone, welches sie zehn Jahre zuvor gekauft hatte, aufwerten. «Ich war ursprünglich Reiterin und hatte noch nie einen Golfschläger in die Hand genommen. Dann besuchte ich den 9-Loch-Golfplatz in Oberentfelden. Ich war sofort begeistert und beschloss, in Les Coullaux einen solchen Platz zu eröffnen», erzählte sie später dem Swiss Golf Magazin. John C. Storjohann, der damalige Generalsekretär der ASG, gab ihr gute Ratschläge und ASG-Vorstandsmitglied Yves Hofstetter verfasste die Statuten des Clubs. Der Golf Club Les Coullaux wurde 1991 offiziell von den Delegierten in den Verband aufgenommen.

2013 konnte Danièle Berruex eine zusätzliche Parzelle kaufen, um ein Par 3 in ein schönes Par 4 umzuwandeln und den Parcours auf 1600 Meter zu verlängern. Damit ist der idyllische Platz der drittkürzeste der insgesamt 100 Anlagen, verteilt auf die 98 Clubs bei Swiss Golf. Gleichzeitig ist Les Coullaux auch der einzige Schweizer Golfclub der von einer Frau gegründet und erfolgreich geführt wurde.

Bemerkung: Der Kulm-Platz (wiedererstellt ab 2001) in St. Moritz mit 930 Metern (nicht Mitglied von Swiss Golf) und der Platz des Golf Club Riederalp (1500 Meter) sind noch kürzer.

Siehe Kapitel Frauen im Schweizer Golfsport

Eigenes Magazin ab 1998

1991 erschien erstmals der «Golfplatzführer Schweiz» des Medien Verlag Ursula Meier. Darin wurden alle damals bestehenden 32 Golfclubs des Verbandes vorgestellt. Gleichzeitig erschien eine Übersicht über die geplanten rund 30 neuen Anlagen.

1998 beschloss die ASG, ein eigenes Magazin an alle Golferinnen und Golfer zu verschicken. Ursula Meier, die Herausgeberin des Schweizer Golfplatzführers, hatte die Vorarbeit geleistet und mit der Unterstützung von Generalsekretär John C. Storjohann auf eigenes Risiko «GolfSuisse» unter der Leitung von Chefredaktor Piero Schäfer herausgegeben.

Der Medien Verlag Ursula Meier war in den ersten Jahren die Herausgeberin von «GolfSuisse». Nach ein paar Jahren übernahm der Verband selber die Herausgeberschaft. Sowohl die Mitgliederzahlen, und damit auch die Auflage, wuchsen damals überproportional, Das Magazin wurde von Anfang an allen Golferinnen und Golfern, die Mitglied eines ASG-Clubs waren, gratis zugestellt. Das führte zu einem Rechtsstreit mit dem Magazin «Golf & Country», das bis anhin als offizielles Verbandsorgan diente.

«Kampf der Golfmagazine» titelte die NZZ im März 1998. Sie schrieb unter anderem: «Unter Schweizer Golfenden tobt derzeit ein unsportlicher Kampf. Auf der einen Seite steht der VIP-Verlag als Herausgeber des Magazins «Golf & Country», auf der anderen die Association Suisse de Golf (ASG) als Herausgeberin von «GolfSuisse».

Der Herausgeber von «Golf & Country» verlange vom Einzelrichter am Bezirksgericht Uster, dass der beklagten ASG der Vertrieb ihres neu lancierten Magazins zu verbieten sei. Bei «GolfSuisse» handelte es sich allerdings nicht um irgendein weiteres Golfmagazin, sondern um das offizielle Organ der ASG, dem Dachverband der 59 Schweizer Golfclubs mit rund 28’000 Mitgliedern.

Der Anwalt der Herausgeberin von «GolfSuisse» sagte laut NZZ unter anderem: «Der Kläger - als früherer Besitzer des inzwischen eingestellten Magazins - habe mit dem damaligen Kauf des Titels «Golf & Country» in der Schweiz ein Monopol errichtet. Er sei somit kein glaubwürdiger Verteidiger marktwirtschaftlicher Fairness. Der angebliche Lockvogelpreis rühre daher, dass das nicht auf speziellem Hochglanzpapier gedruckte «GolfSuisse» wesentlich günstiger produziert werde».

Nach der knapp dreistündigen Anhörung der Parteien vertagte der Einzelrichter den Entscheid. Zudem kündigte er an, dass keine vorsorgliche Massnahme zu erwarten sei. Die vom Kläger behauptete Unlauterkeit scheine ihm nicht genügend erwiesen. Kurz darauf folgte das Urteil: «Da mit der neuen Zeitschrift die Mitglieder über die Aktivitäten des Dachverbandes informiert würden, könne es nicht unlauter sein, wenn ihr die Clubs die Adressen ihrer Mitglieder bekanntgäben. «Golf & Country» müsse die Gerichtskosten übernehmen und «GolfSuisse» eine Prozessentschädigung in der Höhe von 4400 Franken bezahlen.»

Das neue Magazin «GolfSuisse» startete mit einer Auflage von 18’000 Exemplaren. Ende 2023 waren es gut 73’000 Hefte, die in jeweils sechs Ausgaben pro Jahr in deutsch und französisch produziert und allen Mitgliedern der ASG-Golfclubs direkt ins Haus geliefert wurden.