Le boom de la construction de terrains de golf

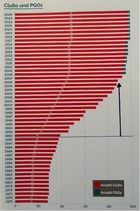

Martin Hodler et John C. StorjohannDès le début des années quatre-vingt, le nombre de personnes intéressées par le golf en Suisse a augmenté de manière supérieure à la moyenne. La demande dépassait de loin l'offre. Dans les clubs, il y avait des listes d'attente. Entre 1970 et 1992, seuls quatre terrains ont été ouverts en Suisse, huit autres ont été créés par la force des choses dans les pays voisins.

Le 11 septembre 1992, la Swiss Golf Foundation a organisé une conférence à laquelle ont été invités des représentants de l'agriculture, du tourisme et de la Fédération des coopératives Migros. L'objectif était de convaincre les participants de la valeur et de l'utilité du golf. Le résultat a été spectaculaire : entre 1993 et 2023, près de 60 nouvelles installations de golf ont été construites sur le territoire suisse. Le nombre de golfeurs est passé à plus de 100'000 en 2024.

Si, entre 1967 (GC Schönenberg) et 1992, aucun nouveau terrain de golf n'a pu être construit en Suisse, c'est parce que l'agriculture et la protection de la nature s'y opposaient. Pour les agriculteurs, le ton général était le suivant : « La terre n'est pas là pour les riches ou pour les loisirs, mais pour produire des denrées alimentaires et entretenir le paysage ». Pour la protection de la nature, il s'agissait de préserver la proximité avec la nature.

Le Dr Werner Stocker, membre du comité de l'ASG depuis des années et capitaine du Golf Club Breitenloo, a déclaré en 1991, dans une interview parue dans le magazine « Golf & Country », ce qui suit à propos de l'écart qui existait à l'époque entre l'offre et la demande dans le golf suisse : « Dans un avenir prévisible, avec toujours plus de personnes désireuses de jouer sur le petit nombre de terrains en Suisse, le problème existant ne va certainement pas diminuer. C'est la face cachée du boom du golf. Les clubs existants ne peuvent pas répondre aux attentes de tous ceux qui s'intéressent au golf et sont donc souvent contestés. La fédération est impuissante face à cela. Elle pourrait tout au plus essayer de faire en sorte que davantage de nouveaux terrains soient construits en Suisse grâce à la bonne volonté dont bénéficie aujourd'hui le golf».

L'influence de la Swiss Golf Foundation (SGF)

En créant la SGF, l'ASG cherchait à sortir d'une situation insatisfaisante. Elle ne pouvait pas répondre au besoin fortement croissant de possibilités de jeu en Suisse. L'acceptation du golf dans notre pays devait être améliorée par les mesures suivantes :

- un travail de relations publiques accru et professionnel

- le soutien des joueurs de haut niveau en tant qu'ambassadeurs d'un sport de compétition répandu dans le monde entier et pas exclusivement d'un loisir élitiste réservé à la classe supérieure

- et « last but not least » : faire un travail d'information pour que la construction de nouvelles installations de golf sur le sol suisse ne soit pas rendue impossible à cause de préjugés et d'idées fausses.

Pour atteindre ses objectifs, l'ASG avait besoin de moyens financiers supplémentaires. Le mot-clé à l'ordre du jour était « sponsoring », ce qui impliquait de rompre avec une tradition bien ancrée. Dans de nombreux clubs, on entendait dire : « Le sponsoring, l'argent de tiers, nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas. Des banderoles publicitaires sur notre parcours, c'est inimaginable ! ». Le grand défi consistait à faire accepter aux traditionalistes une stratégie tournée vers l'avenir. Le fait que les clubs soient volontaires pour participer ou non a finalement conduit à l'acceptation de l'idée de sponsoring. La solution a été la création d'une fondation placée sous le patronage de l'association et gérée par des membres du comité directeur de l'association, qui a servi de réceptacle pour la collecte de fonds.

Il a été décidé de répartir les tâches entre l'ASG et la SGF de la manière suivante :

- L'ASG s'occupe des intérêts de ses membres, les clubs, et surveille et coordonne leurs activités.

- La SGF investit son énergie dans la promotion et le développement du golf en Suisse, tant en ce qui concerne l'extension des possibilités de jeu (c'est-à-dire la construction de nouvelles installations de golf) que dans le domaine du sport d'élite. Elle se procure les moyens financiers nécessaires à cet effet.

En peu de temps, la SGF a réussi à convaincre d'importants sponsors de participer. Au début, le SKA (plus tard Credit Suisse) était le sponsor principal, Audemars Piguet, Swissair et Jaguar étaient des co-sponsors. Lacoste et d'autres entreprises fournissaient des produits en nature à des conditions avantageuses. Entre 1992 et 2007, les personnalités suivantes du sponsor principal ont siégé au conseil de la fondation : Dr Josef Ackermann, Arthur Vayloyan, Walter Berchtold, Oswald Grübel et Barend Gerrit Fruithof. La base pour s'attaquer aux objectifs visés était ainsi posée.

(Pour plus de détails sur la naissance de la Swiss Golf Foundation, voir le chapitre L'histoire de la Swiss Golf Foundation).

La conférence « Golf & Nature

Lorsque le directeur de l’Union suisse des paysans, Melchior Ehrler, a annoncé au début des années 1990 que, pour des raisons économiques et afin d’éviter le «chaos» d’une surproduction, il fallait «geler» quelque 100’000 hectares de terres agricoles, l’ASG et la SGF ont réagi à la vitesse de l’éclair. Selon Melchior Ehrler, le risque était réel que de nombreuses familles paysannes perdent leurs moyens de subsistance en raison de la baisse de la demande en produits agricoles indigènes.

Sur mandat de l’ASG, la Swiss Golf Foundation, en cours de création, a réussi à mettre sur pied en septembre 1992 une importante conférence avec des représentants de l’Union des paysans, du tourisme et de la Fédération des coopératives Migros (FCM), sous le titre «Golf & Nature».

Cette réunion a permis de lancer le dialogue entre le golf, l’agriculture et le tourisme, et ensuite également avec la protection de la nature. Il s’agissait alors de convaincre aussi bien l’agriculture que la protection de la nature de la valeur et de l’utilité du golf pour notre société.

Outre le directeur de l’Union suisse des paysans, Melchior Ehrler, les représentants de l’ASG (le président Gaston Barras et le secrétaire général Johnny Storjohann) et Hans-Peter Danuser (directeur du tourisme de St. Moritz), Eugen Hunziker (président et délégué de la Fédération des coopératives Migros), était également présent. La protection de la nature n’était toutefois pas encore représentée lors de cette réunion. En tant que vice-président de l’ASG et président désigné de la SGF, Martin Hodler a dirigé les débats.

Dans son discours d'ouverture, Gaston Barras, président de l’ASG, a souligné le chemin semé d’embûches que le golf suisse devait emprunter pour se développer. Cette forte personnalité valaisanne, qui a ensuite transformé l’Open de Suisse en European Masters, l’un des événements sportifs les plus importants de Suisse, était déjà connu loin à la ronde pour son grand engagement en faveur du golf en général et du golf suisse en particulier.

Johnny Storjohann, alors secrétaire général de l’ASG, a donné pour sa part des informations détaillées sur l’état d’urgence du développement du golf en Suisse, (forte demande – petite offre).

Le fait que Melchior Ehrler ait accepté de participer à cette conférence en tant que panéliste était un signe clair de l’intérêt croissant de l’agriculture suisse à entrer en contact avec les représentants du golf et à se pencher sur la valeur et l’utilité du golf pour la société et pour la nature. Il s’est alors rendu compte que grâce au golf, les terres agricoles disponibles dans certaines régions peuvent être utilisées de manière plus rentable que par la production de biens agricoles.

Hans-Peter Danuser, le directeur du tourisme de St. Moritz, a souligné qu’il faudrait construire davantage de parcours de golf en Suisse, notamment du point de vue du tourisme. Mais il a également rappelé que la construction de terrains de golf devait se faire dans le respect des besoins de la protection du paysage.

A la fin de la manifestation, Eugen Hunziker (en tant que représentant officiel de Migros) a félicité l’ASG pour la création officielle imminente de la Swiss Golf Foundation et pour l’organisation de cette journée «Golf & Nature». Il a précisé que quatre projets concrets de terrains de golf étaient déjà à l’étude chez Migros. Si au moins deux de ces projets devaient être réalisés au cours des cinq à six années à venir, il en serait très heureux et s’engagera également dans ce sens au sein de la FCM.

La motivation de soutenir le golf en Suisse était en outre l’un des objectifs de Migros dans le cadre du Pour-cent culturel: «Afin de promouvoir le sport et l’activité physique de diverses manières, Migros soutient, entre autres, le travail de nombreuses associations.»

Les principaux arguments par rapport à l’agriculture

Dans le cadre d’une comparaison entre l’utilisation des surfaces par l’agriculture et le golf, la SGF a fait les comparaisons suivantes sur la base des statistiques d’alors:

- Rendement par l’utilisation agricole: environ 9 centimes par m2.

- Rendement de l’utilisation par le golf: environ 30 centimes par m2 (sur la base des loyers que devaient payer environ 60% des clubs de golf à l’époque).

- Nombre de personnes pouvant gagner leur vie avec l’agriculture sur 50 à 100 hectares: 6 à 8.

- Nombre de personnes pouvant gagner leur vie grâce à un terrain de golf sur 50 à 100 hectares: 15 à 20.

A cela s’ajoute le fait que les compétences nécessaires dans l’agriculture (notamment l’évaluation des conditions météo) sont largement les mêmes que celles qui permettent d’assurer un bon greenkeeping. En d’autres termes, les agriculteurs et agricultrices pourraient également devenir d’excellents greenkeepers.

Grâce à ces réflexions, l’opposition de l’agriculture face au golf a diminué. De plus en plus de propriétaires d’exploitations agricoles ont réalisé qu’il était possible de gagner davantage avec le golf qu'avec l’agriculture. De plus, le Plan Wahlen, en vigueur durant la Seconde Guerre mondiale, avait montré qu’à l’exception des greens (3% de la surface totale d’un terrain de golf), il était possible de passer à tout moment du golf à l’agriculture et de revenir au golf si nécessaire. C’est d'ailleurs ce qui a été pratiqué sur les parcours de Dolder à Zurich, Bad Ragaz, Lucerne et partiellement au Gurten pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Ce changement de mentalité a conduit de nombreux propriétaires d’exploitations agricoles à prendre contact avec le secrétariat de l'ASG et à mettre leurs terres à disposition pour la construction d’un terrain de golf.

Même la protection de la nature devient compréhensive

Lorsque les représentants du golf ont assuré en outre que, lors de la construction de nouveaux terrains de golf, on pensait en premier lieu à des surfaces agricoles sur-fertilisées et non à des zones proches de la nature, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage a révisé son attitude fondamentalement négative. Un exemple typique est le Golfclub Wylihof (fondé en 1994). Ici, une surface agricole sur-fertilisée et dépourvue de cours d’eau ouverts a donné naissance à un écosystème dans lequel les espèces végétales et animales les plus diverses, autrefois présentes, se sont réinstallées en très peu de temps.

Aujourd’hui, des canards nagent dans les obstacles d’eau de Wylihof. Renards, chevreuils et autres petits gibiers sont des hôtes fréquents sur le terrain et dans les forêts environnantes. Les représentants de la protection du paysage étaient d’accord pour dire que la réalisation du projet de golf Wylihof avait apporté une revalorisation écologique du terrain.

Une fois que les bases politiques pour la construction de nouveaux terrains ont été posées, notamment grâce au soutien de la Swiss Golf Foundation, il s’agissait de les mettre en œuvre concrètement. Dans le chapitre «L’histoire du golf suisse» nous montrons en détail combien l’univers du golf a changé dans notre pays depuis le début des années 1990.

Le boom de la construction de terrains de golf en chiffres

Des projets réalisés grâce à un changement d'état d'esprit

Dès 1991, l'entreprise zurichoise de gravier Kibag avait prévu de construire un parcours de golf public sur sa décharge de Nuolen. Mais ce n'est qu'en 1997 que les 9 premiers trous ont pu être ouverts au bord du lac de Zurich.

Un an plus tard, le Golf Club Bubikon a été admis dans l'association, après que certains membres s'y soient opposés, comme le rapportait la «NZZ». Le fondateur Walter Künzi, qui avait déjà exploité un driving range public en 1990, a dû se battre pendant des années pour être admis dans l'ASG.

La procédure a été nettement plus simple pour le Golf Club de Sierre, en Valais. En 1992, le magazine officiel de l'association, «Golf & Country», écrivait déjà à propos de la collaboration réussie entre les instances impliquées: «Normalement, la construction d'un parcours de golf en Suisse s'accompagne d'une opposition virulente du côté écologique. Mais pas toujours. La preuve en est le Golf Club de Sierre, qui a reçu le soutien du WWF.» Le 15 août 1994, les neuf premiers trous ont été officiellement inaugurés. L’extension à 18 trous a tout de même pris quinze ans.

En même temps que Sierre, quatre autres nouveaux clubs de golf ont rejoint l'association lors de l’assemblée des délégués de l'ASG en 1993. Il s'agissait des clubs Les Bois, Gruyère, Wallenried et Erlen.

En avril 1994, le conseiller fédéral Adolf Ogi inaugurait un «show spécial golf» organisé par la Swiss Golf Foundation à la BEA de Berne. Peu après, quatre autres clubs rejoignaient l'association, tous avec une histoire différente mais favorable: Ennetsee au Golfpark Holzhäusern, Küssnacht am Rigi, le Golf Sempach à Hildisrieden, tous à proximité les uns des autres en Suisse centrale, ainsi que le Golf Club Wylihof dans la région de Soleure. Pour ce dernier, le groupe Vigier avait mis le terrain nécessaire à disposition. Grâce à une communication intensive, une seule opposition dut être traitée. Le parcours de golf était un projet pilote pour la «procédure d'autorisation accélérée pour les grands projets», décidée peu de temps auparavant par le département des travaux publics du canton de Soleure. Le traitement n'a duré que trois mois. Le 24 juin 1995, les 18 premiers trous ont été inaugurés en grande pompe. Un an et demi plus tard, Wylihof Golf AG a pu acheter à Vigier Holding l'ensemble du terrain, y compris la zone de golf, d'une superficie de 60 hectares.

A Küssnacht am Rigi, Josef Schuler a pu construire un parcours de 18 trous en partie sur ses propres terres. L'architecte de golf Peter Harradine a conçu un parcours par 68 relativement court mais varié, d'une longueur de près de 5400 mètres. Josef Schuler, ancien éleveur de porcs, louait des terres supplémentaires, notamment à son voisin Otti Müller, qu'il a engagé comme greenkeeper. «J'étais paysan corps et âme. En tant que maître agriculteur, j'ai dirigé une exploitation agricole de 30 hectares avec 100 unités de gros bétail. Le passage au golf n'était pas évident. Mais la perspective de continuer à vivre dans la ferme de mes parents et de gagner plus en tant qu'employé m'a séduit», a déclaré quelques années plus tard le Schwytzois au magazine du «Tages Anzeiger».

Daniel Weber, le fondateur du Golf Sempach, dans le petit village agricole de Hildisrieden, dans le canton de Lucerne, a agi de manière similaire. Son domaine agricole «Schopfe», de 30 hectares, a formé la base du projet. Daniel Weber a pu acquérir du terrain agricole supplémentaire, proposant au fils du propriétaire un emploi de greenkeeper. Le club a été admis dans la fédération en 1994. Dès le mois de mai suivant un clubhouse était ouvert pour les golfeurs, suivi peu de temps après par quelques trous supplémentaires. En revanche, ce domaine de 100 hectares a totalement renoncé à l’élevage de 100 vaches et 700 cochons.

Premier golf public Migros à Holzhäusern

En mars 1993, le quotidien zurichois «Tages Anzeiger» parlait de la «fièvre du golf en Suisse centrale». A cette époque, pas moins d'une douzaine de projets étaient en cours, rien que dans les cantons de Lucerne, Schwyz et Obwald. Rudolf Kunz, professeur à la Haute École d'économie et d'administration de Lucerne, avait déclaré à l'époque qu’avoir plus de deux ou trois parcours de golf en Suisse centrale n’était pas supportable, ni du point de vue de l'aménagement du territoire, ni du point de vue financier. Il avait rédigé une étude, mais était manifestement parvenu à des conclusions erronées. Il avait surtout sous-estimé l'influence de la première véritable offre de golf public au Golfpark Holzhäusern.

Dans le canton de Zoug, les choses sont allées très vite et ont été particulièrement réussies. Après l'échec du projet à Hünenberg en raison de l'opposition de la commune, la coopérative Migros de Lucerne a trouvé un terrain approprié pour son premier Golfparc en Suisse, dans la commune de Risch, bien située à côté de la sortie d'autoroute de Rotkreuz.

Les responsables du projet Migros ont contacté pour la première fois les propriétaires fonciers fin 1992. Le 12 mars 1993, huit d’entre eux déposaient auprès de la commune de Risch une demande de classement ou de changement d’affectation en vue de la construction d'un terrain de golf public par la coopérative Migros de Lucerne. Le même automne, les citoyens de Risch approuvaient le projet à une large majorité. Le premier coup de pioche a été donné un an seulement après le dépôt de la demande officielle de changement d’affectation.

Avec 5000 francs, Migros a également établi une nouvelle référence en matière de droit d'entrée. Le risque d'investissement était pris en charge par le grand distributeur, et non par des actionnaires privés comme dans d’autres nombreux projets de clubs de golf.

Pendant près de cent ans, les parcours de golf suisses ont été exploités selon un modèle «closed shop», comme l'écrit Yves Gadient dans son travail de master «Advanced Studies in Real Estate». «Ce n'est qu'avec le passage à des modèles d'exploitation «open house», notamment avec l'arrivée de Migros sur le marché dans les années 90, que la rentabilité des installations de golf est devenue un sujet de préoccupation. Cent ans après les débuts du golf en Suisse, Migros a révolutionné le marché», peut-on lire dans le travail scientifique «Modèle d'évaluation et de gestion des installations de golf suisses».

Le premier Golfparc Migros a même fait les gros titres de la presse à sensation. Le «Blick» titrait en avril 1995: «L'essor des clubs - le golf pour tous est annoncé». Le secrétaire général de l'ASG, Johnny Storjohann, y était notamment cité: «Le projet Migros est fantastique pour le golf. Ce serait bien de créer encore plus de parcours publics».

Le même mois, André Bossert remportait la première et jusqu'à présent unique victoire suisse sur l'European Tour. Après son succès à Cannes, le «Blick» a également publié une grande interview, dans laquelle le Sud-Africain d'origine déclarait: «Dans mon pays natal, le golf est un sport populaire. Les gens jouent sur les parcours publics comme les gens d'ici vont se promener dans les montagnes. Je trouve que le parcours de la Migros à Holzhäusern est extraordinaire. C'est un début. J'espère que d'autres terrains publics suivront.»

L’exploitation du parcours à Holzhäusern a débuté en mai 1995. Dès le début, le Golfparc public a été «pris d'assaut», ce qui n’avait rien d’étonnant, étant donné qu’à l'époque près de 300 golfeurs se trouvaient sur la liste d’attente du très onéreux et traditionnel Lucerne Golf Club. Le journal économique «Cash» a envoyé une journaliste et une photographe au tournoi officiel sur invitation VIP à Holzhäusern. La liste de départ se lit comme un «who's who» des personnalités économiques jouant au golf. On y trouvait entre autres Robert Studer et Nikolaus Senn de l'ancienne SBS, Hans Peter Ueltschi, président du conseil d'administration de Bernina-Nähmaschinen, Hans Imholz (Imholz-Reisen), Andres Leuenberger, président de l’Union suisse du commerce et de l’industrie et vice-président de F. Hoffmann-La Roche, Guido Richterich, président de l'Union centrale des organisations patronales, Gaston Barras, président de l'ASG, ainsi qu'une douzaine de présidents de clubs de golf. Que des hommes. «On ne trouve guère de femmes parmi les présidents de clubs de golf et les personnalités économiques», déclara Eugen Hunziker, directeur de Migros, à la journaliste qui lui demandait pourquoi aucune golfeuse n'avait participé au tournoi.

Migros avait initialement budgété 15 millions de francs pour la construction du Golfparc de Holzhäusern. Les 24 premiers trous, y compris le clubhouse, ont finalement coûté deux millions de plus. Selon la «NZZ», le Golfparc s’est retrouvé dans les chiffres noirs dès la première année d'exploitation. Quatre ans seulement après son ouverture, il a connu un premier agrandissement en raison de la forte demande.

Voir chapitre Highlights historiques – Migros GolfCard

Le commerce, des proshops aux chaînes de magasins

Le premier Golfparc Migros a également donné le coup d'envoi à l'actuel leader incontesté du marché du golf, Golfers Paradise. Werner Thalmann s’était lancé sur le marché du tennis en le «perturbant» avec des importations grises. Migros a construit son premier Golfparc presque directement devant son magasin. Werner Thalmann en a profité pour se porter candidat à la gestion du proshop et a obtenu le contrat. Il s'est alors rapidement retiré du tennis et s'est lancé dans une expansion fulgurante d’articles de golf, en proposant des rabais permanents et un marketing agressif. Quinze autres sites ont vu le jour jusqu'en 2010, dont une surface de 500 m2 à Altendorf, au bord du lac de Zurich, et un magasin encore plus grand à Pratteln, près de Bâle.

En août 2017, Marc Rohr a repris l'entreprise Golfers Paradise, qui emploie près de cent personnes sur 18 sites. Pendant longtemps, le marché du golf a surtout été une bataille de discount. «Nous devions nous éloigner de la pure guerre des prix, dans laquelle personne ne peut gagner», a-t-il déclaré dans l'édition spéciale golf de la «Weltwoche». «C'est là qu'il faut investir, au lieu de simplement se battre avec des rabais». Au cours des cinq premières années, Marc Rohr a investi environ quatre millions de francs dans la transformation et la construction des différentes filiales de Golfers Paradise. Aujourd'hui, ce sont les dix superstores et le commerce en ligne qui génèrent le gros du chiffre d'affaires.

Le numéro 2 du marché est actuellement Golf Center, avec sept filiales et un chiffre d'affaires d'environ dix millions de francs. Il appartient également au groupe de Marc Rohr depuis 2021. La troisième place est occupée par Umbrail Golf Import, qui gère entre autres les boutiques des deux Golfparcs Migros d'Otelfingen et de Waldkirch.

Autrefois, les professeurs de golf géraient aussi des proshops plus ou moins grands, directement au sein des clubs de golf. Ils vendaient des clubs et des articles de golf, tout en proposant des «club fitting». C'est pourquoi les magasins s'appellent encore aujourd'hui «proshops», même s’ils sont généralement gérés par les collaborateurs du secrétariat. Au fil des années, la vente de clubs s'est de plus en plus déplacée vers les chaînes et le commerce en ligne. Les proshops actuels ne proposent généralement plus que des balles, des gants, des tees et certains textiles.

Gros problèmes financiers à l’horizon

A l'époque, la situation en Thurgovie était très différente. Après dix ans de «querelles de village», y compris trois votations et un recours jusqu'au Tribunal fédéral, le Golf Club Erlen a enfin pu ouvrir ses 18 trous à la Pentecôte 1994, avec un coût final de construction de près de 32 millions de francs. Le premier budget s’élevait à 20 millions. Les 500 membres de l'époque ont donc dû verser 15’000 francs supplémentaires dès la première année, en plus du droit d'entrée de 47’000 francs, afin d'éponger les dettes. La banque SKA, qui avait financé à 100% l'acquisition du terrain pour 16,5 millions de francs en proposant des taux d'intérêt hypothécaires relativement bas et sans remboursement, a également apporté son aide. Lors de l'assemblée générale de 1995, qui a duré presque cinq heures, on avait annoncé que le club cherchait encore 300 membres supplémentaires pour garantir l'assainissement et un compte d'exploitation équilibré.

D'autres clubs connaissaient également de gros problèmes financiers. Obere Alp, dans le sud de la Forêt-Noire, n'avait investi «que» 13 millions d'euros, mais l'augmentation du nombre de membres, réjouissante au début, s'est rapidement tarie. La société d'exploitation Obere Alp GmbH a dû déposer le bilan au milieu de l'année 1996. Après son effondrement financier, les banques ont finalement accepté le concept d'assainissement du club, dans lequel les membres frustrés ont dû encore une fois injecter plusieurs milliers d'euros.

Trois ans auparavant, l’Union des banques suisses de l'époque avait dû reprendre en urgence, avec d'autres banques, la majorité des actions du Golf Bodensee Weissensberg. Lorsque les propriétaires se sont déclarés insolvables, le consortium bancaire a passé par pertes et profits un total de 35 millions de francs.

A l'occasion de son dixième anniversaire et après avoir surmonté les turbulences, la brochure commémorative du club notait: «L'idée, en soi séduisante, selon laquelle les membres du club puissent acquérir en même temps la copropriété du terrain en tant qu'actionnaires, a échoué en raison du prix élevé de l'action, qui se montait à l'époque à 86'000 marks, et des nuages qui se formaient de plus en plus sur l'économie». Pour le club, l'assainissement a marqué le début de la phase décisive de son histoire, à savoir garantir les droits des membres existants et représenter également les actionnaires minoritaires, dont certains avaient payé jusqu'à plus de 90'000 marks pour une action, face au consortium bancaire. Un nouveau droit de jeu de vingt ans a notamment été introduit, pouvant être négocié et transmis par héritage. Celui-ci coûtait encore 20'000 marks. L'hôtel de golf a été séparé de la société anonyme et est devenu la propriété du club en 1994.

Les deux clubs «suisses» sur le sol allemand ont pu résoudre leurs problèmes financiers dans les années qui suivirent. D'autres ont lutté nettement plus longtemps. En avril 1997, la «Basler Zeitung» titrait à propos du club de La Largue, à 35 kilomètres de Bâle: «Nouveau départ à Mooslargue». Le journal écrivait: «Heureux golfeurs à La Largue. Le club a pu être racheté par les membres aux banques propriétaires. Désormais, une exploitation sans dettes est garantie.» Jusqu’alors, la banque zurichoise von Ernst & Cie AG, une filiale de la Bayrische Vereinsbank, actionnaire à 100% de la société d'exploitation, investissait chaque année beaucoup d'argent dans le projet.

Pour 13 millions de francs, les membres ont pu acquérir les installations, qui coûtaient à l'origine 35 millions, à la Bank von Ernst & Cie AG ainsi qu'au Creditanstalt Wien. «Comme il ne s'agissait plus pour les établissements financiers que de stopper les pertes incessantes, ils ont préféré une fin horrible plutôt qu'une horreur sans fin», écrivait «Bilanz» en avril 2001.

Pour les membres, l'horreur a cependant continué. En 2018, un homme d'affaires haïtien a repris le site. En novembre 2022, la société d'exploitation a officiellement fait faillite. «Le roi de l'immobilier du Kosovo s'empare du terrain de golf de Bâle», titrait la «Berner Zeitung» en automne 2023. La «Basler Zeitung» était un peu plus réservée: «L'entreprise de construction Model Slovenia veut acheter le terrain. On raconte que le prix serait de 3,6 millions d'euros. L'entreprise elle-même ne gère pas de site internet».

Les problèmes du parcours de Mooslargue, ouvert en 1988, ne sont pas dus au terrain lui-même, les experts sont unanimes sur ce point. Le trajet à travers les petits villages alsaciens est tout simplement trop long pour les Bâlois, et encore plus pour les éventuels joueurs au greenfee venant du reste de la Suisse. A l'origine, un grand hôtel avec trois parcours de 18 trous était prévu sur le modèle américain. Les idées pour un hôtel existent toujours, mais la situation géographique de ce grand projet est loin d'être idéale.

Le projet d’hôtel au Golf de La Gruyère a également échoué, les investisseurs chinois ayant rapidement fait faillite.

Cinq nouveaux clubs en 1996

En 1996, cinq nouveaux clubs ont rejoint l'ASG. Entfelden a dû déposer le bilan quelques années plus tard. Dans l'Entlebuch, Flühli Sörenberg a dû faire face à plusieurs reprises à de gros problèmes financiers, dans lesquels les membres, le canton de Lucerne et la banque cantonale de Lucerne, notamment, ont perdu de l'argent.

La même année, Alvaneu Bad et Domat/Ems ont également rejoint l'association. Domat/Ems inaugurait ses 27 trous deux ans plus tard, au début de la saison 1998, mais le club était déjà victime de son succès: «Depuis plus d'un an, il ne reste malheureusement plus qu’une liste d'attente, mal aimée, pour les nombreux intéressés». A Alvaneu, tout comme à Gonten en Appenzell, les responsables ont d'abord ouvert un parcours de 9 trous, qu'ils n'ont étendu que plus tard à 18 trous.

Mais tous ces nouveaux parcours ouverts dans les «folles» années 90 ne suffisaient toujours pas à satisfaire la forte demande des golfeurs suisses. C'est notamment pour cette raison que le Romand Pascal Germanier a fondé en 1998 l'«Association Suisse des Golfeurs Indépendants» (ASGI). Au tout début, elle ne comptait qu’une centaine de membres. Trois ans plus tard, il y avait déjà plus de 2200 golfeurs «sans club».

Voir chapitre L’ASGI change radicalement le paysage golfique suisse

Un autre boom

La construction de parcours de golf en Suisse a encore connu un boom avant la fin du millénaire. En 1999, pas moins de neuf nouveaux clubs ont été admis au sein de l'ASG, dont le Golf Club La Côte, installé sur le site Migros du Signal de Bougy.

Dans les années 70, Migros avait déjà construit le «Parc Pré Vert» sur une colline située à 700 mètres d'altitude au nord du lac Léman. Près de 30 ans plus tard, le géant orange y a installé son premier parcours de golf en Suisse romande, avec 9 trous durant les cinq premières saisons. Ce n'est que plus tard que la deuxième moitié du parcours a pu être réalisée. Les cinq autres Golfparcs Migros ont tous été transformés par la suite, complétés avec des «parcours pour débutants» et étendus au moins à 27 trous. Au Signal de Bougy, les responsables ont cependant décidé de conserver un parcours «classique» 18 trous. Selon Migros, il existe toutefois des idées pour la construction d'un petit parcours d'initiation de quatre trous.

Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, le grand distributeur n'a apparemment pas réussi à trouver en Suisse romande de terrains appropriés pour d'autres projets de golf. Le Signal de Bougy reste donc à ce jour le seul parcours de golf Migros en Romandie.

Peu avant, la coopérative Migros de Zurich avait ouvert le Golfcampus Greifensee. Ce centre d'entraînement a toutefois été fermé par la suite.

Les autres clubs admis dans l’association en 1999 existent tous encore aujourd'hui: Domaine du Brésil, Emmental, Heidental, Lavaux, Limpachtal, Nuolen, Source du Rhône et Ybrig.

En l'espace de dix ans seulement, 34 nouveaux clubs ont ainsi rejoint la fédération, ce qui représente plus d'un tiers des parcours de Swiss Golf actuels en Suisse et dans les pays voisins. Ce boom s'est poursuivi pratiquement sans interruption dans les années 2000.

Une femme fondatrice

Avec Maison Blanche en juin 1992 et Esery deux ans plus tôt, deux autres clubs «suisses» ont ouvert leurs vastes installations du côté français de Genève. A Maison Blanche, la piscine chauffée fait partie du country club classique, tandis qu'à Esery Michel Gayon a conçu 27 trous offrant des vues magnifiques.

A l'extrémité est du lac Léman, dans le canton de Vaud, un terrain de golf d'un tout autre genre a vu le jour au début des années 90. Danièle Berruex voulait valoriser le domaine de 9 hectares entre la forêt et le Rhône qu'elle avait acheté dix ans plus tôt. «À l'origine, j'étais cavalière et je n'avais jamais tenu de club de golf entre mes mains. Puis j'ai visité le parcours 9 trous d'Oberentfelden. J'ai tout de suite été séduite et j'ai décidé d'ouvrir un parcours semblable aux Coullaux», a-t-elle expliqué au magazine Swiss Golf. Johnny Storjohann, le secrétaire général de l'ASG de l'époque, lui a donné de judicieux conseils et Yves Hofstetter, membre du comité de l'ASG, a rédigé les statuts du club. Le Golf Club Les Coullaux a été officiellement admis dans l'association par les délégués en 1991.

En 2013, Danièle Berruex a pu acheter une parcelle supplémentaire afin de transformer un par 3 en un beau par 4 et de rallonger le terrain à 1600 mètres. Ce parcours idyllique est le deuxième plus court des 100 parcours appartenant aux 98 clubs membres de Swiss Golf. Les Coullaux est également le seul club de golf suisse fondé et dirigé par une femme.

Voir chapitre Les femmes dans le golf suisse

L’ASG lance son propre magazine en 1998

Le «Guide du golf suisse», édité par Medien Verlag Ursula Meier, a paru pour la première fois en 1991. Il présentait les 32 clubs de golf de l’ASG existant à l'époque. Parallèlement, un aperçu de quelque 30 projets de terrains de golf était publié.

En 1998, l'ASG a décidé d'envoyer son propre magazine à tous les golfeurs et golfeuses. Ursula Meier, éditrice du «Guide du golf suisse», avait effectué les travaux préparatoires et, avec le soutien du secrétaire général Johnny Storjohann, a lancé à ses propres risques «Golf Suisse», sous la direction du rédacteur en chef Piero Schäfer.

Ursula Meier est restée l'éditrice de «Golf Suisse» pendant les premières années, avant que l’association ne reprenne elle-même la publication. Le nombre de membres, et donc le tirage, ont alors augmenté de manière exponentielle. Dès le début, le magazine a été envoyé gratuitement à tous les golfeurs membres d'un club ASG. Cela a conduit à un litige avec le magazine «Golf & Country», qui servait jusqu'alors d'organe officiel de l'association.

«Le combat des magazines de golf», titrait la «NZZ» en mars 1998. Elle écrivait notamment: «Une lutte antisportive fait actuellement rage parmi les golfeurs suisses. D'un côté, les éditions VIP, qui publient le magazine «Golf & Country», de l'autre, l'Association Suisse de Golf (ASG), qui édite «Golf Suisse».

L'éditeur de «Golf & Country» demandait au juge unique du tribunal de district d'Uster d'interdire à la défenderesse, l'ASG, la distribution de son magazine nouvellement lancé. «Golf Suisse» n'était toutefois pas un magazine de golf de plus, mais l'organe officiel de l'ASG, l'association faîtière des 59 clubs de golf suisses comptant environ 28’000 membres.

Selon la «NZZ», l'avocat de l'éditeur de «Golf Suisse» avait notamment déclaré: «Le plaignant - en tant que propriétaire du magazine qui a entre-temps cessé de paraître - a établi un monopole en Suisse en achetant à l'époque le titre «Golf & Country». Il ne serait donc pas un défenseur crédible de l'équité de l'économie de marché. Le prétendu prix d'appel proviendrait du fait que «Golf Suisse», qui n'est pas imprimé sur un papier glacé spécial, est produit à un prix nettement plus avantageux».

Après avoir entendu les parties pendant près de trois heures, le juge unique a mis la décision en délibéré. Il a en outre annoncé qu'il ne fallait pas s'attendre à des mesures provisoires. Le caractère déloyal allégué par le plaignant ne lui semblait pas suffisamment prouvé. Le jugement a suivi peu après: «Comme le nouveau magazine informe les membres des activités de l'association faîtière, il ne peut pas être déloyal que les clubs lui communiquent les adresses de leurs membres. «Golf & Country» doit prendre en charge les frais de justice et verser à «Golf Suisse» une indemnité pour les frais de procédure d'un montant de 4400 francs».

«Golf & Country» et «Golf Magazin» avaient fusionné en mars 1997, avec des tirages certifiés de 5785 exemplaires («Golf & Country») et 5648 exemplaires («Golf Magazin»).

Le nouveau magazine «Golf Suisse» a démarré avec un tirage de 18’000 exemplaires. A la fin de l'année 2023, le tirage s’élevait à 73'000 exemplaires, avec six éditions par an, en allemand et en français, livrées directement au domicile de tous les membres des clubs de golf Swiss Golf.